Gegen jegliche Täter-Opfer-Umkehr.

Volle Solidarität mit allen

Betroffenen!

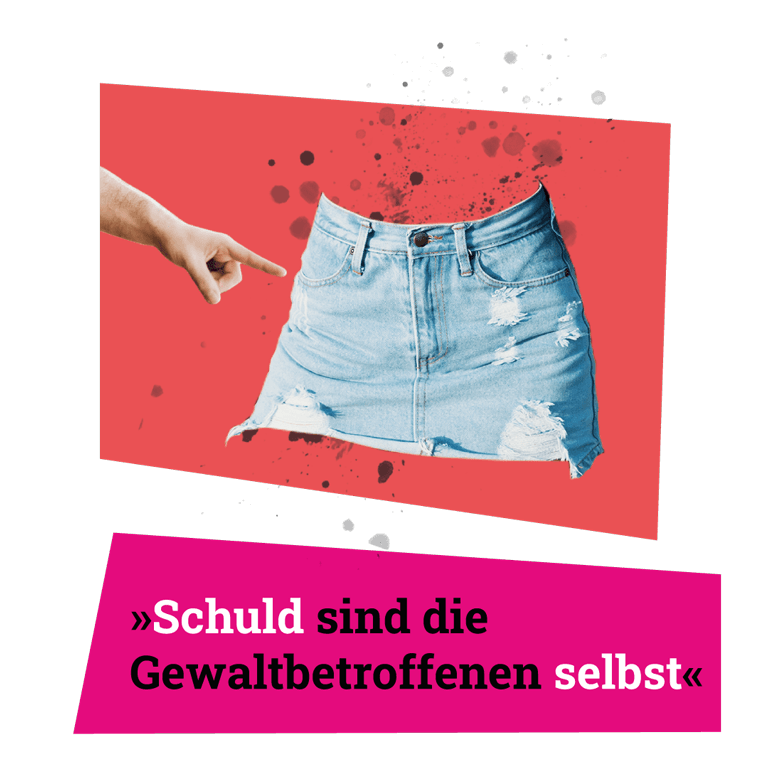

»Schuld sind die Gewaltbetroffenen selbst«

Wenn über sexualisierte Gewalt gesprochen wird – und sich die Behauptung der „importierten Gewalt“ gerade nicht anbietet – zeigt sich immer wieder, dass die Verantwortung bei den Betroffenen selbst gesucht und die Schuldfrage von den Tätern zu ihnen verlagert wird. Dieser Gedanke zieht sich durch alle Instanzen der Gesellschaft und zeigt sich besonders perfide in Gerichtsverhandlungen von Vergewaltigungsfällen. Richter*innen und Anwält*innen diskutieren plötzlich über die Kleidung, das Verhalten oder die sexuelle Vorgeschichte der Betroffenen.((SWR (2021). Basel: Demonstration gegen Vergewaltigungs-Urteil. https://www.swr.de/swraktuell/baden-wuerttemberg/suedbaden/protest-gegen-vergewaltigungsurteil-basel-102.html

Deutschlandfunk Nova (2016). Wann ist ein Nein ein Nein?

https://www.deutschlandfunknova.de/beitrag/victim-blaming-wann-ist-ein-nein-ein-nein

Frankfurter Allgemeine (2012). „Das Opfer hat sich nicht genug gewehrt“. https://www.faz.net/aktuell/gesellschaft/kriminalitaet/mann-freigesprochen-das-opfer-hat-sich-nicht-genug-gewehrt-11889266.html)) Damit suggerieren sie, dass das Opfer die Gewalt provoziert habe und somit eine gewisse Mitschuld trage. Gerade bei Frauen zeigt sich darüber hinaus noch der Gedanke, dass die Vergewaltigung einer sich ohnehin „unsittlich“ verhaltenden Frau eigentlich gar nicht so verwerflich sei. Auf diese Weise wird sexualisierte Gewalt nicht als strukturelles Problem einer sexistischen und patriarchalen Gesellschaft begriffen, sondern als Konsequenz individueller Fehlentscheidungen gerahmt.

„Nein heißt Nein“ und der Mythos der Falschanschuldigung

Eine weitere antifeministische Strategie ist, einfach anzuzweifeln, dass überhaupt eine Vergewaltigung stattgefunden habe. Seit der Reform des Sexualstrafrechts 2016 gilt in Deutschland die Regel „Nein heißt Nein“. Der antifeministische Shitstorm auf diese Entscheidung ließ nicht auf sich warten: „Jetzt wird es Falschanschuldigungen geradezu vom Himmel regnen!“ ‚Frau‘ hätte mit dem Gesetz nun die ultimative Waffe gegen die „armen Männer“ in der Hand. Sie will den Job des Kollegen? Einfach einen Übergriff am Arbeitsplatz erfinden. Ihr ist die Nacht mit dem Typen am nächsten Morgen peinlich? Vergewaltigungsvorwurf. Sie ist eine Männerhasserin? Klar, dass sie nach Lust und Laune Männer anzeigt, die ihr nicht in den Kram passen.((Lenz, Ilse. (2011). Männer sind Opfer. taz. https://taz.de/Debatte-Antifeminismus/!5117548/)) Die Frau wird zur rachsüchtigen und manipulativen Lügnerin, die mit ihren Falschbeschuldigungen rücksichtslos das Leben des unschuldigen armen Mannes zerstört.

Wie sieht die Realität aus?

Antifeministische Narrative der Sittlichkeit und Verführung

Argumentationen, die dem Tenor „Sie hatte aber einen kurzen Rock an“ folgen, stellen feministische Errungenschaften in Frage. Als der Minirock Anfang der 1960er Jahre in die Kleiderschränke einzieht, wird er zum Zeichen von Emanzipation und sexueller Selbstbestimmung. Wird nun nach einer Vergewaltigung der Fokus auf die Kleidung und das Verhalten der Betroffenen gelegt, relativiert das nicht nur das Gewaltverbrechen. Es werden auch emanzipatorische Erfolge instrumentalisiert, um Betroffene für die Gewalt verantwortlich zu machen, derer sie ausgesetzt sind. Damit lassen die Schuldzuweisungen an das Opfer reaktionäre Ideen einer weiblichen Sittlichkeit wiederauflebe, die juristisch bereits vor 50 Jahren ad acta gelegt wurde. Im Jahr 1973 wurde der rechtliche Begriff der sexuellen Selbstbestimmung eingeführt, welcher den bis dahin verwendeten Begriff der Sittlichkeit ablöste.((Albrecht, Hans-Jörg (2011). Sexualstrafrecht – Reformen und Ergebnisse. S.151f. in: Recht der Jugend und des Bildungswesens 59 (2). 148-162. www.nomos-elibrary.de/10.5771/0034-1312-2011-2-148.pdf?download_full_pdf=1))

Den Erzählungen der vermeintlichen Provokation des Täters durch das Opfer liegt ein uralter antifeministischer Mythos zugrunde: nämlich der von der Frau als betörender Femme fatale. Er findet sich in Motiven wie den fleischfressenden Sirenen, der Verführung der Eva zum Sündenfall und der tödliche Unwiderstehlichkeit der Salome.((frauenseiten.bremen (2017). Geschlechterkampf – Ausstellung im Frankfurter Städel Museum. https://frauenseiten.bremen.de/blog/geschlechterkampf-ausstellung-frankfurt/)) Weiblicher Sexualität wird eine geradezu magische manipulative Macht zugesprochen, welche die Männer zu willenlosen Opfern werden lässt. Die „verführerischen Frauen“ nutzen die scheinbare Achillesferse des sonst so „rationalen Mannes“ für ihre Zwecke aus – und werden so zu den eigentlichen Täterinnen gemacht.

Sexualisierte Gewalt und Mehrfachdiskriminierung

Diese Mythen treffen aber nicht alle Menschen gleich. So sind von Rassismus betroffene Frauen mit spezifischen Sexualisierungs- – und somit auch Gewaltformen – konfrontiert. Rassistische Vorstellungen von „exotischen“, „hypersexuellen“ und „für den weißen Mann verfügbaren Wesen“ ziehen sich durch die weiße Geschichtsschreibung bis in die Gegenwart hinein.((ze.tt online (2020). Schwarze und weiße Weiblichkeit. https://www.zeit.de/zett/politik/2020-12/rassismus-weiblichkeit-sexualisierung-gender-studies-denise-bergold-caldwell/

Süddeutsche Zeitung Magazin online (2021). Unterwürfig, verfügbar, willig. https://sz-magazin.sueddeutsche.de/abschiedskolumne/sexismus-rassismus-vietdeutsch-90025

ze.tt online (2020). „Es ist die Fantasie der prüden Schlampe, der Heiligen und der Hure“. https://www.zeit.de/zett/liebe-sex/2020-12/antimuslimischer-rassismus-pornografie-hijab-pornos-fetisch-sexismus)) Dies führt dazu, dass sexualisierte Übergriffe auf von Rassismus betroffene Frauen häufiger normalisiert werden.((Aikins, Muna AnNisa; Bremberger, Teresa; Aikins, Joshua Kwesi; Gyamerah, Daniel; Yıldırım-Caliman, Deniz (2021): Afrozensus 2020: Perspektiven, Anti-Schwarze Rassismuserfahrungen und Engagement Schwarzer, afrikanischer und afrodiasporischer Menschen in Deutschland. S.215 https://afrozensus.de/reports/2020/#main))

Frauen mit Behinderung erfahren zwei- bis dreimal häufiger sexualisierte Gewalt als Frauen ohne Behinderung.((Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (2012). Lebenssituation und Belastungen von Frauen mit Beeinträchtigungen und Behinderungen in Deutschland. S.24 https://www.bmfsfj.de/resource/blob/94204/3bf4ebb02f108a31d5906d75dd9af8cf/lebenssituation-und-belastungen-von-frauen-mit-behinderungen-kurzfassung-data.pdf)) Besonders gefährlich ist hier die gesellschaftlich weit verbreitete ableistische((Erklärung des Begriffs ‚Ableismus‘: „Er beschreibt die Diskriminierung von Menschen mit Behinderung, indem Menschen an bestimmten Fähigkeiten – laufen, sehen, sozial interagieren – gemessen und auf ihre Beeinträchtigung reduziert werden. Ableismus betont die Ungleichbehandlung, Grenzüberschreitungen und stereotypen Zuweisungen die Menschen wegen ihrer Behinderung erfahren.“ Siehe: Diversity Arts Culture (o.J.). Ableismus. https://diversity-arts-culture.berlin/en/node/44)) Perspektive, dass Frauen mit Behinderung als Menschen ohne sexuelle Bedürfnisse angesehen werden.((taz online (2016). Geschlechtslos und asexuell. https://taz.de/Erfahrungen-als-Frau/!5358327/

Es gibt natürlich auch asexuelle Menschen mit Behinderung, die hier nicht unsichtbar gemacht werden sollen. Auch sie können von sexualisierter Gewalt und Diskriminierung betroffen sein.)) Wer vermeintlich „keine Sexualität hat“, kann auch nicht Opfer sexualisierter Gewalt sein – eine Annahme mit fatalen Folgen für Betroffene.

Und auch Menschen, die nicht cis((Erklärung des Begriffs ‚cis‘: „Damit wird bezeichnet, dass eine Person in Übereinstimmung mit ihrem bei der Geburt zugewiesenen Geschlecht lebt. […] Somit wurde einer cisgeschlechtlichen bzw. cis Frau bei der Geburt ein weibliches Geschlecht zugeordnet und sie identifiziert sich selbst als Frau. Einem cis Mann wurde bei der Geburt ein männliches Geschlecht zugeordnet und er identifiziert sich auch als Mann.“ Siehe: Initiative intersektionale Pädagogik (o.J.). Cis-Geschlecht. https://www.i-paed-berlin.de/de/Glossar/#cisgeschlecht)) sind, sind von nahezu allen Formen sexualisierter Gewalt besonders betroffen.((Kruber, Anja; Weller, Konrad; Bathke, Gustav-Wilhelm; Voss, Heinz-Jürgen (2021). PARTNER 5 Erwachsene 2020. Primärbericht: Sexuelle Grenzverletzungen und sexualisierte Gewalt. https://www.ifas-home.de/wp-content/uploads/2021/03/Bericht-Partner-5-Erwachsene-Dunkelfeld-FINAL.pdf))

Sexualisierte Gewalt und die Sexualstrafrechtsreform 2016

Vor der Strafrechtsreform 2016 lag eine Sexualstraftat nur dann vor, wenn Gewalt angewendet, angedroht oder eine schutzlose Lage ausgenutzt wurde. Die „Nein heißt Nein“-Regelung ermöglicht es, dass sexuelle Handlungen, die gegen den erkennbaren Willen einer Person ausgeübt werden, als Straftat gelten.

Die „drohende Gefahr einer Welle an Falschbeschuldigungen“ erweist sich als abstruse Vorstellung, wirft man einen Blick auf das Anzeigeverhalten von Betroffenen sexualisierter Gewalt: Nur in einem Bruchteil der Fälle – je nach Studie 5 bis 15 Prozent – kommt es überhaupt zu einer Anzeige.((Kruber, Anja; Weller, Konrad; Bathke, Gustav-Wilhelm; Voss, Heinz-Jürgen (2021). Partner 5 Erwachsenensexualität 2020. Primärbericht: Sexuelle Grenzverletzungen und sexualisierte Gewalt. https://www.ifas-home.de/wp-content/uploads/2021/03/Bericht-Partner-5-Erwachsene-Dunkelfeld-FINAL.pdf

Kemnitzer, Sebastian & Shewafera, Lisabell. (2019). Warum werden so wenige Täter verurteilt? Tagesschau. https://www.tagesschau.de/investigativ/report-muenchen/verurteilungen-vergewaltigung-101.html

Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (2005). Lebenssituation, Sicherheit und Gesundheit von Frauen in Deutschland. https://www.bmfsfj.de/resource/blob/84316/10574a0dff2039e15a9d3dd6f9eb2dff/kurzfassung-gewalt-frauen-data.pdf)) Die Datenlage hierzu variiert je nach untersuchtem Zeitraum und Region. Aber Achtung, das sind nur die eingegangenen Anzeigen! Denn in gerade einmal in 10 bis 15 Prozent der angezeigten Fälle folgt dann eine Anklage.((Statistisches Bundesamt (2021). Fachserie 10 Reihe 2.6. Rechtspflege. Staatsanwaltschaften 2020. https://www.destatis.de/DE/Themen/Staat/Justiz-Rechtspflege/Publikationen/Downloads-Gerichte/staatsanwaltschaften-2100260207004.pdf?__blob=publicationFile

Statistisches Bundesamt (2016). Fachserie 10 Reihe 2.6. Rechtspflege. Staatsanwaltschaften 2015. https://www.statistischebibliothek.de/mir/servlets/MCRFileNodeServlet/DEHeft_derivate_00029074/2100260157004_korr13122016.pdf)) Und von diesen wenigen Anklagen endet wiederum ein verschwindend geringer Teil in einer Verurteilung. Um das Ergebnis einer Studie zu zitieren: „Von Hundert Frauen, die vergewaltigt wurden, erlebt nur etwa eine einzige eine Verurteilung“.((Kemnitzer, Sebastian & Shewafera, Lisabell. (2019). Warum werden so wenige Täter verurteilt? Tagesschau. https://www.tagesschau.de/investigativ/report-muenchen/verurteilungen-vergewaltigung-101.html)) Die meisten eingeleiteten Verfahren werden eingestellt oder die Angeklagten freigesprochen.((Für Vergewaltigungen liegt die Verurteilungsquote in den Jahren 2001 bis 2006 bei etwa 13 Prozent. Siehe: Seith, Corinna; Lovett, Joanna & Kelly, Liz (2009). Unterschiedliche Systeme, ähnliche Resultate? Strafverfolgung von Vergewaltigung in elf europäischen Ländern. Länderbericht Deutschland. https://cwasu.org/wp-content/uploads/2016/07/Germany_German1.pdf))

Und hier setzen Antifeminist*innen an: Die hohe Anzahl an Verfahrenseinstellungen und Freisprüchen werden als vermeintliche Belege dafür herangezogen, dass Falschbeschuldigungen gang und gäbe seien. Kein Verurteilter = keine Sexualstraftat. So funktionieren aber weder das deutsche Rechtsystem noch die Interpretation von Statistiken. Woran scheitert es dann? Zum einen kursieren auch in Ermittlungsbehörden und Gerichtssälen Vergewaltigungsmythen sowie Opfer- und Geschlechterstereotype, wodurch sexualisierte Gewalttaten nicht unbedingt als solche anerkannt werden (siehe oben). Zweiten kann nicht in jedem Fall ein Täter identifiziert werden – ohne Angeklagten kein Urteil. Und drittens ist es für Betroffene schwierig genug, Beweise für die Tat zu liefern. Das ist bei Delikten, bei denen die Betroffenen und Täter*innen häufig alleine waren, nicht überraschend. Wenn Aussage gegen Aussage steht, greift vor Gericht das Prinzip in dubio pro reo – im Zweifel für die angeklagte Person. Also selbst, wenn das Gericht der betroffenen Person glaubt, kann es die angeklagte Person aufgrund fehlender Beweismittel nicht verurteilen. Das Verfahren wird daraufhin eingestellt, oder es kommt zum Freispruch. Das bedeutet jedoch nicht automatisch, dass eine Falschaussage vorliegt!((swr3 online (2021). Falsch beschuldigt bei Sexualstraftaten: Was wir wissen und was nicht. https://www.swr3.de/aktuell/fake-news-check/vergewaltigung-taeter-falsch-beschuldigung-rufmord-108.html

Deutschlandfunk Kultur (2020). Im Zweifel gegen die Frau. https://www.deutschlandfunkkultur.de/drei-jahre-reformiertes-sexualstrafrecht-im-zweifel-gegen-100.html)) Die Behauptung, dass die Gesetzesänderung von 2016 zu einer Flut an Falschbeschuldigungen führen würde, offenbart sich in diesem Kontext also als absurd. Ganz im Gegenteil zeigen die ersten Bilanzen der Sexualstrafrechtsreform, dass zwar die Anzahl an Anzeigen deutlich gestiegen ist (auch durch die Einführung neuer Straftatbestände), die Zahl der Verurteilungen jedoch kaum.((bff Frauen gegen Gewalt e.V. (2021). 5 Jahre Nein heißt Nein! Erfolge und Grenzen der Reform des Sexualstrafrechts. Dokumentation des Kongresses am 9. November 2021. https://www.frauen-gegen-gewalt.de/de/aktionen-themen/kampagnen/vergewaltigung-verurteilen/bff-kongress-5-jahre-nein-heisst-nein.html?file=files/userdata/bilder/aktuelles/Kongress/Kongress-Doku-bff-Nein_heisst_nein_barrierefrei.pdf&cid=13720))

Schuldverschiebung als antifeministische Strategie

Auch über das Themenfeld sexualisierter Gewalt hinaus ist die Umkehrung von Täter und Opfer ein beliebtes Motiv antifeministischer Behauptungen. So sprechen Antifeminist*innen von einer „Homo- und Translobby“, die vermeintlich so viel Macht habe, dass sie der Bevölkerung ihre „Gender-Ideologie“ aufdrücke. Hier werden gesellschaftliche Hierarchien auf den Kopf gestellt: Gerade trans Personen sind massiver Diskriminierung in nahezu allen Bereichen des Alltags ausgesetzt und gehören zu denjenigen Gesellschaftsmitgliedern, die am stärksten von Beleidigungen, Drohungen, physischer und psychischer Gewalt betroffen sind.((Antidiskriminierungsstelle des Bundes (o.J.). trans*. www.antidiskriminierungsstelle.de/DE/ueber-diskriminierung/diskriminierungsmerkmale/geschlecht-und-geschlechtsidentitaet/trans/trans-node.html)) Dieser Mechanismus, gesellschaftliche Machtverhältnisse umzukehren, findet sich auch bei Männerrechtlern: Weil Männer und Frauen eh längst gleichberechtigt seien, würden vermeintliche Gleichstellungsmaßnahmen in Wahrheit Männer benachteiligen.((Rosenbrock, Hinrich (2012). Die antifeministische Männerrechtsbewegung. Denkweisen, Netzwerke und Online-Mobilisierung. Gunda Werner Institut. www.boell.de/sites/default/files/antifeministische_maennerrechtsbewegung.pdf)) In den extremsten maskulinistischen Ausrichtungen werden Feminist*innen, analog zu antisemitischen Erzählungen, als übermächtige Gruppe inszeniert, die auf eine Unterwerfung aller anderen zum eigenen Vorteil abzielt.

Feministische Forderungen

1. Wir glauben euch!

Die geringe Anzeigequote zeigt fundamentale Probleme im Umgang mit sexualisierter Gewalt in Deutschland. Sowohl das private Umfeld als auch die zuständigen Behörden glauben Betroffenen viel zu selten. Der lange Weg durch die Institutionen (Polizei, Gericht etc.) kann dabei sehr belastend für Betroffene sein. Und mit Blick auf die minimale Chance, auf juristischem Weg Gerechtigkeit zu erfahren, ist es nicht verwunderlich, dass viele Personen die Gewalt nie zur Anzeige bringen. Wir brauchen tiefgreifende Veränderungen im Umgang mit sexualisierter Gewalt. Zweifelnde Nachfragen, Relativierungen oder gar Schuldzuweisungen sind absolut fehl am Platz! Wir glauben euch!

2. Recht vs. Gerechtigkeit

„Nein heißt Nein“ war ein wichtiger Anfang, doch die letzten Jahre haben gezeigt, dass der große feministische Paukenschlag bislang ausgeblieben ist. Auch wenn seit der Reform 2016 mehr Fälle angezeigt werden, ist die Quote an Verurteilungen angesichts der geschätzten Dunkelziffer an Übergriffen immer noch vernichtend gering. Gesetzesänderungen sind nur ein kleiner Schritt in Richtung Gerechtigkeit. So lange Vergewaltigungsmythen in den Köpfen von Anwält*innen, Richter*innen, Medien und Personen des Umfelds der Betroffenen vorherrschen, müssen diese weiterhin mit Grenzverletzungen und Schuldumkehrungen kämpfen

Entsprechend zentral ist ein grundlegendes Umdenken vor Gericht und in der Gesellschaft. Ein erster Schritt: verpflichtende geschlechtersensible Schulungen in allen Behörden.

3. „Ja heißt Ja“: mehr feministische Sexualpädagogik

Veränderungen auf rechtlicher Ebene sind wichtig. Sie allein können jedoch den Kern des Problems nicht verändern. Stattdessen sind mehr Sensibilisierung in der Gesellschaft und feministische sexuelle Bildung ab dem Kindesalter nötig – damit alle lernen, die eigenen Grenzen ebenso wie Grenzen Anderer zu erkennen und zu respektieren. Denn nur ein eindeutiges Ja ist eine Einwilligung, Schweden macht es vor.((Hatas, Kristina (2017). Wenn dir die schwedische Botschaft Sex erklären muss – ein Gastbeitrag aus Schweden. Gender Equality Media. https://genderequalitymedia.org/schwedische-botschaft-an-deutsche-medien-ja-sex-sollte-einvernehmlich-sein-ein-gastbeitrag-aus-schweden/)) Achtung, hier kommen Antifeminist*innen schnell mit dem rechten Kampfbegriff der „Frühsexualisierung“ um die Ecke. Aber auch dagegen haben wir zum Glück genug Argumente!